LETTRE

DE DUBOIS THAINVILLE

A

TALLEYRAND

EN DATE DU

29 FRUCTIDOR AN XIII

[16 SEPTEMBRE 1805]

SUR LES EVENEMENTS RELATIFS

A L'ACCESSION AU TRONE DU NOUVEAU DEY

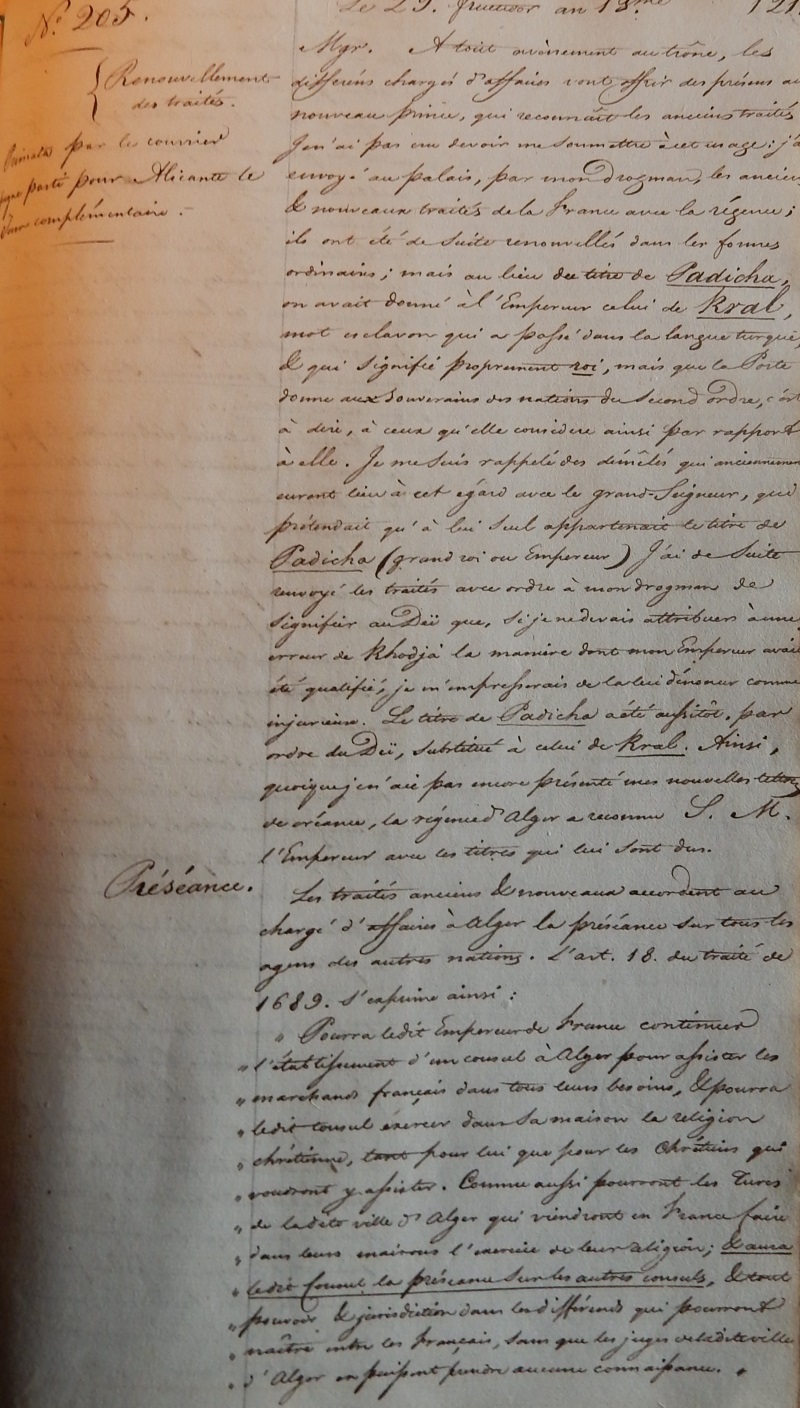

N° 205

Le 29 fructidor an XIII [16 septembre 1805]

Monseigneur,

A tout avènement au trône, les différents chargés d’affaires vont offrir des présents au nouveau prince, qui reconnait les anciens traités. Je n’ai pas cru devoir me soumettre à cet usage : j’ai envoyé au palais, par mon drogman, les anciens et nouveaux traités de la France avec la Régence ; ils ont été de suite renouvelés dans les formes ordinaires ; mais au lieu du titre de Padicha, on avait donné à l’empereur celui de Kval, mot esclavon qui a passé dans la langue turque, et qui signifie proprement roi, mais que la Porte donne aux souverains des nations de second ordre, c’est-à-dire, à ceux qu’elle considère ainsi par rapport à elle. Je me suis rappelé des démêlés qui anciennement eurent lieu à cet égard avec le Grand Seigneur, qui prétendait qu’à lui seul appartenait le titre de Padicha (grand roi ou empereur). J’ai de suite renvoyé les traités avec ordre à mon drogman de signifier au Dey que, si je ne devais attribuer à une erreur du Khodja la manière dont mon empereur avait été qualifié, je m’empresserais de la lui dénoncer comme injurieuse. Le titre de Padicha a été aussitôt, par ordre du Dey, substitué à celui de Kval. Ainsi, quoique je n’aie pas encore présenté mes nouvelles lettres de créance, la Régence d’Alger a reconnu S. M. l’empereur avec les titres qui lui sont dus.

Les traités anciens et nouveaux accordent au chargé d’affaires à Alger la préséance sur tous les agents des autres nations. L’article 18 du traité de 1689 s’exprime ainsi :

Pourra ledit empereur de France continuer l’établissement d’un consul à Alger pour assister les marchands français dans tous leurs besoins, et pourra ledit consul exercer dans sa maison la religion chrétienne, tant pour lui que pour les chrétiens qui voudront y assister. Comme aussi pourront les Turcs de ladite ville d’Alger qui viendront en France faire dans leurs maisons l’exercice de leur religion ; et aura ledit consul la préséance sur les autres consuls, et tout pouvoir de juridiction dans les différends qui pourront naître entre les Français, sans que les juges de ladite ville d’Alger en puissent prendre aucune connaissance.

L’article 14 du traité de 1719, signé par M. Dussault le 7 décembre, relate textuellement l’article précédent.

Enfin l’article 16 du traité que j’ai signé, en vertu des pouvoirs du premier Consul, le 7 nivôse an X [28 décembre 1801], reconnu et renouvelé par le Dey actuel est ainsi conçu :

Le chargé d’affaires et commissaire général des relations commerciales de la république française continuera à jouir de tous les honneurs, droits, immunités et prérogatives stipulés par les anciens traités. Il conservera la prééminence sur tous les agents des autres nations.

Malgré ces autorités solennelles, la puissance de la nation, l’ancienneté de ses relations avec Alger et la prééminence que personne ne conteste à l’ambassadeur de France à Constantinople, les agents d’Angleterre, depuis 30 ou 40 ans, n’ont cessé de disputer ici la préséance aux consuls de France. Plusieurs vices publics, dont ces gens-ci s’amusent, ont même eu lieu, et, il m’en coute de le dire, quelques-uns de mes prédécesseurs ont marqué de la faiblesse à cet égard, et ont cédé le pas.

La Régence, s’étant toujours refusée à prononcer sur une question qui n’eût jamais dû en être une, a imaginé dans le temps, de recevoir, la veille des fêtes publiques, la visite particulière du consul de France ; mais, dans les circonstances où tous les agents des différentes nations doivent se présenter simultanément au palais, ou être réunis dans un divan général, il est indispensable que la préséance soit réglée. Ce sont ces deux cas dans lesquels je viens de me trouver, et qui ont motivé les réclamations fortes que j’ai faites au nom de Sa Majesté.

Le 12 de ce mois, Mustapha Dey fut assassiné et Akhmet-Pacha fût appelé au trône par la milice ; une décharge d’artillerie de tous les forts de la marine annonça l’événement : je me rendis, suivant l’usage, au palais pour le complimenter. Je trouvais M. Cartwright, consul d’Angleterre, honteusement assis devant la porte en attendant que le Dey eut reçu jusqu’au dernier des Pirkris qui s’avançaient tumultueusement vers lui. Je fendis la foule, précédé de mon drogman. Le consul d’Angleterre me suivit précipitamment, et, entrant dans le palais, il se mit à courir comme un maniaque, afin d’arriver auprès du trône avant moi. Mais malheureusement les jambes de M. Cartwright ne le servirent pas au gré de ses désirs, car j’avais déjà pris une des mains du prince, et fait le compliment d’usage, qui est très court, quand il saisit brusquement l’autre. Le Dey retint mon drogman pour lui demander la cause de la précipitation de l’agent anglais, qui fit rire tout le monde. Je puis assurer à Votre Excellence que M. Cartwright, qui me parait être un des dignes associés de MM. Drake et Rumbold ne m’enlèvera pas la préséance due à l’agent de Sa Majesté ; mais je ne pense pas que j’aie été envoyé ici pour la lui disputer de vitesse ou en boxant avec lui ; car on a poussé, dans tous les temps ici, le raffinement de l’humiliation envers les agents européens jusqu’à leur interdire, comme j’ai eu l’honneur de vous le marquer dans le temps, la faculté de paraitre avec leurs armes au palais, devant les Grands.

Quelques jours après le Dey convoqua un divan à la marine, où les chargés d’affaires de France et d’Angleterre furent invités à se rendre. Il s’agissait de prononcer sur des plaintes portées par moi contre les pirateries des anglais à Bône. Deux corsaires sortis de Malte prennent dans les limites fixées par les traités, et jusque sous les canons de la place nos bateaux corailleurs. Au mépris de toutes les lois de la mer et du droit des gens, ils ont armé dans le port même de Bône deux de ces bateaux qui font la course avec eux. Indépendamment des 5 à 6 barques françaises qu’ils ont prises, ils ont capturé sur les îles de Majorque et de Minorque 4 bateaux espagnols, dont un est très richement chargé et les ont conduits à Bône. C’est un nommé Escudero, espagnol, né à Mahon, où il a sa famille et sa fortune, qui, en sa qualité de vice-consul anglais protège et encourage ces pirateries, dont il partage les profits. J’avais réclamé la restitution des barques, des indemnités et l’expulsion d’Escudero.

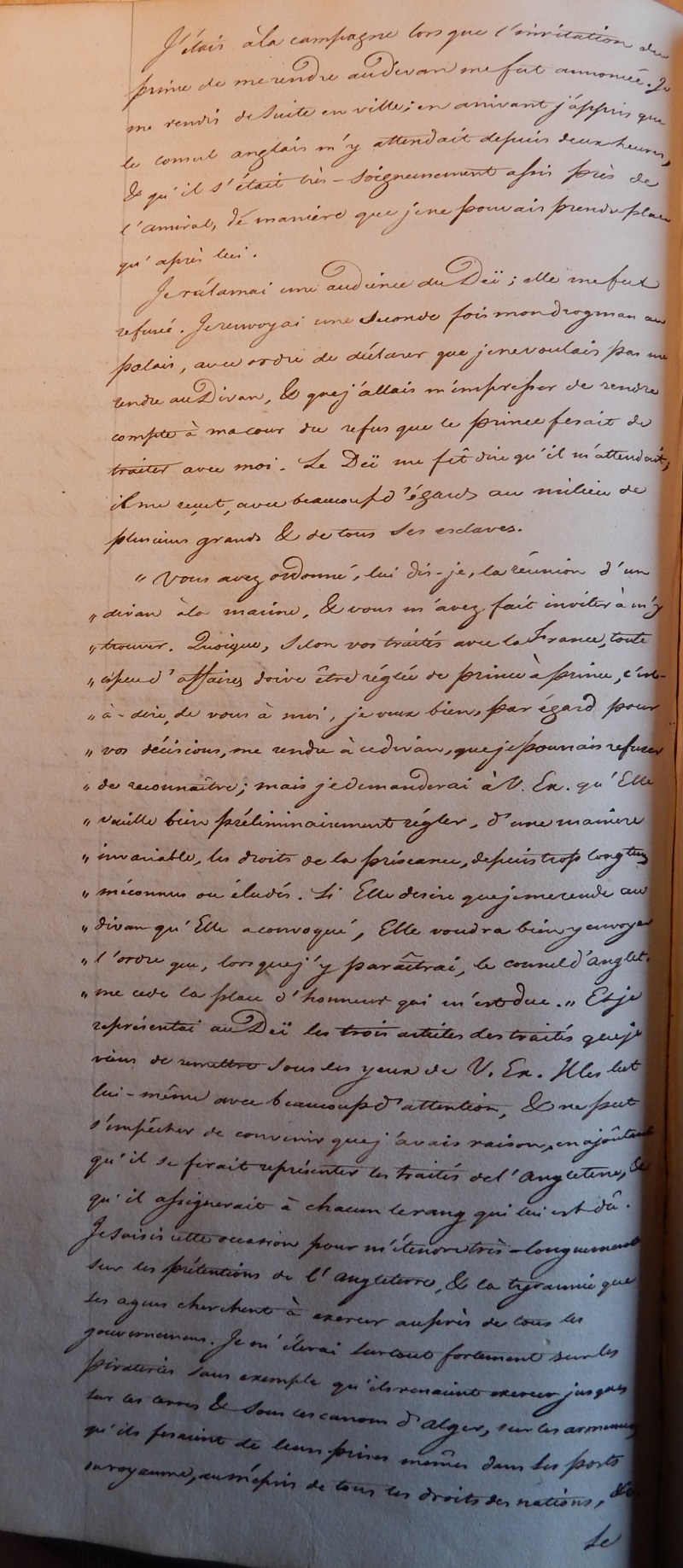

J’étais à la campagne lorsque l’invitation du prince de me rendre au divan me fut annoncée. Je me rendis de suite en ville ; en arrivant j’appris que le consul anglais m’y attendait depuis deux heures et qu’il s’était très soigneusement assis près de l’amiral de manière que je ne pouvais prendre place qu’après lui.

Je réclamai une audience du Dey ; elle me fut refusée. Je renvoyai une seconde fois mon drogman au palais, avec ordre de déclarer que je ne voulais pas me rendre au divan, et que j’allais m’empresser de rendre compte à ma cour du refus que le prince faisait de traiter avec moi. Le Dey me fit dire qu’il m’attendait ; il me reçut avec beaucoup d’égards au milieu de plusieurs Grands et de tous ses esclaves.

Vous avez ordonné, lui dis-je, la réunion d’un divan à la marine, et vous m’avez fait inviter à m’y trouver. Quoique, selon vos traités avec la France, toute espèce d’affaires doive être traitée de prince à prince, c’est-à-dire, de vous à moi, je veux bien, par égard pour vos décisions, me rendre à ce divan, que je pourrais refuser de reconnaitre ; mais je demanderai à Votre Excellence qu’Elle veuille bien préliminairement régler, d’une manière invariable, les droits de la préséance, depuis trop longtemps méconnus ou éludés. Si Elle désire que je me rende au divan qu’Elle a convoqué, Elle voudra bien y envoyer l’ordre que, lorsque j’y paraîtrai, le consul anglais me cède la place d’honneur qui m’est due. Et je représentai au Dey les trois articles des traités que je viens de remettre sous les yeux de Votre Excellence. Il les lut lui-même avec beaucoup d’attention, elle ne put s’empêcher de convenir que j’avais raison, en ajoutant qu’il se ferait représenter les traités de l’Angleterre, et qu’il assignerait à chacun le rang qui lui est dû. Je saisis cette occasion pour m’étendre très longuement sur les prétentions de l’Angleterre, et la tyrannie que ses agents cherchent à exercer auprès de tous les gouvernements. Je m’élevai surtout fortement sur les pirateries sans exemple qu’ils venaient exercer jusque sur les terres et sous les canons d’Alger, sur les armements qu’ils faisaient de leurs prises mêmes dans les ports du royaume, au mépris de tous les droits des nations.

Le Dey me répondit qu’il prendrait des renseignements précis sur les plaintes que je lui avais portées, qu’il allait écrire au Bey de Constantine et à l’Agha de Bône ; qu’il n’entendait point tolérer de pareils excès ; qu’il ferait rendre les prises faites dans les limites, et saisir les corsaires armés dans ses ports.

D’après ces explications, ma présence au divan devenait inutile ; le Dey lui envoya, par un chaouch, l’ordre de se dissoudre.

Les membres de cet auguste tribunal ne manquèrent pas de s’élever contre ce qu’ils appelèrent la fantaisie du consul de France, qui avait osé décliner leur juridiction. L’agent d’Angleterre ne manqua pas de partager leurs ressentiments ; il se posta de suite chez un des Grands, dont il connait l’influence ; il exhala toute sa rage contre la France ; il alla jusqu’à dire que, si la Régence voulait lui déclarer la guerre, les flottes britanniques se joindraient aux armements algériens, et que, dans peu de temps, ils auraient dans les bagnes des milliers d’esclaves. Encore un peu, et l’agent de M. Pitt poussait la démence jusqu’à offrir des subsides à ces gens-ci. Mais je crois pouvoir assurer que tous ses remuements tourneront à sa honte : plusieurs des nouveaux Grands en sont déjà fatigués ; il n’y a pas un seul des consuls européens qui fréquentent M. Cartwright.

En sortant du palais, j’envoyais mon drogman à la marine pour instruire le Vekilhardji et l’amiral des explications qui venaient d’avoir lieu entre le Dey et moi. L’un et l’autre convinrent que j’avais raison.

Hier je fis demander au Dey, par mon drogman, s’il avait déterminé le rang qui m’était dû. Il me fit répondre qu’au milieu des embarras d’un nouveau gouvernement, il n’avait pu encore s’occuper de cette affaire, mais qu’il m’accorderait toute la satisfaction qui m’était due.

J’ai cru, Monseigneur, devoir entrer dans ces détails, parce que j’ai pensé que l’objet en était assez important pour mériter toute votre attention. La Régence, comme elle a toujours fait, éludera le plus longtemps qu’elle pourra, de se prononcer. Je supplie Votre Excellence de vouloir bien me donner des instructions précises à cet égard.

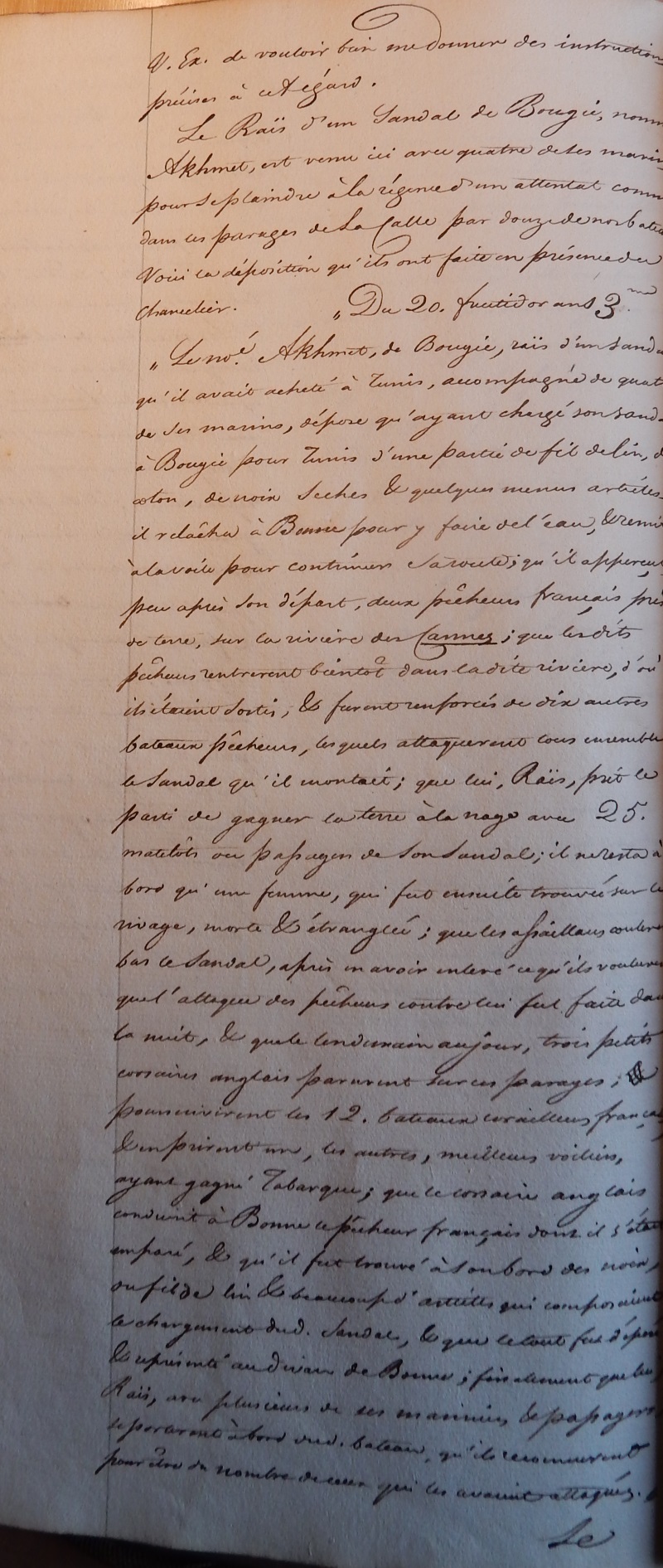

Le raïs d’un sandal de Bougie, nommé Akhmet, est venu ici avec 4 de ses marins, pour se plaindre à la Régence d’un attentat commis dans les parages de la Calle par douze de nos bateaux. Voici la déposition qu’ils ont faite en présence du chancelier :

Du 20 fructidor an XIII [7 septembre 1805].

Le nommé Akhmet, de Bougie, raïs d’un sandal qu’il avait acheté à Tunis, accompagné de quatre de ses marins, dépose qu’ayant chargé son sandal à Bougie pour Tunis d’une partie de fil de lin, de coton, de noix sèches et quelques menus articles, il relâcha à Bône pour y faire de l’eau, et remis à la voile pour continuer sa route, qu’il aperçut, peu après son départ, deux pêcheurs français près de terre, sur la rivière des Cannes ; que lesdits pêcheurs rentrèrent bientôt dans ladite rivière, d’où ils étaient sortis, et furent renforcés de dix autres bateaux pêcheurs, lesquels attaquèrent tous ensemble le sandal qu’il montait ; que lui, raïs, prit le parti de gagner la terre à la nage avec 25 matelots ou passagers de son sandal ; il ne resta à bord qu’une femme, qui fut ensuite trouvée sur le rivage, morte et étranglée, ; que les assaillants coulèrent bas le sandal, après en avoir enlevé ce qu’ils voulurent ; que l’attaque des pêcheurs contre lui fut faite dans la nuit, et que le lendemain au jour, trois petits corsaires anglais parurent dans ces parages ; poursuivirent les douze bateaux corailleurs français, en prirent un, les autres, meilleurs voiliers, ayant gagné Tabarque ; que le corsaire anglais conduisit à Bône le pêcheur français dont il s’était emparé, et qu’il fut trouvé à son bord des noix, du fil de lin et beaucoup d’articles qui composaient le chargement dudit sandal, et que le tout fut déposé et représenté au divan de Bône ; finalement que le raïs, avec plusieurs de ses mariniers, de passagers, se portèrent à bord dudit bateau, qu’ils reconnurent pour être du nombre de ceux qui les avaient attaqués.

Le Dey m’a fait demander la punition des coupables, et le paiement des effets volés et du sandal.

Je lui ai répondu que le rapport qui m’a été fait par M. Léon, sous-commissaire à Bône, est entièrement contraire à la déposition du raïs et de son équipage : M. Léon me mande que le sandal a été coulé bas par un bateau sicilien armé ; qu’il n’y avait rien d’étonnant que les marins français aient ramassé une partie des noix qui ont surnagé, et que c’est le vice-consul anglais qui a publié tous ces bruits ridicules qui se sont répandus à cet égard, tel que celui d’une femme noyée et étranglée trouvée sur le rivage.

Je suis convenu d’écrire à Bône pour avoir de nouveaux renseignements.

Le nouveau Dey, avec des dehors affables, paraît cacher un caractère froidement sanguinaire. Chaque jour, depuis qu’il s’est assis sur le trône, a été marqué par les proscriptions, les assassinats et les spoliations les plus révoltantes. L’infâme Agha, il est vrai, qui a été l’âme de la révolution qui vient de s’opérer, et que le prince redoute parce qu’il a de nombreux partisans dans les casernes, paraît l’exciter aux excès abominables dont nous sommes temoins depuis dix-huit jours. Une conjuration contre les nouveaux gouvernants avait déjà été formée ; 8 des principaux conjurés, saisis hier au soir, ont été étranglés cette nuit ; d’autres sont proscrits et embarqués pour Rhodes sur un bâtiment impérial. Je regarde notre position comme plus mauvaise que jamais, et nous devons nous considérer comme très heureux, si, exposés à tous les excès d’une milice sans frein, dont on a toléré tous les pillages et les assassinats, nous échappons à un sac général.

Les juifs Bacri et les frères Mouchi (Moïse) Amar ont été arrêtés ; ils sont chargés de chaînes et attachés deux à deux dans les prisons de Mezenase. Le Dey voulait les faire brûlés ; mais il a cédé aux instances de quelques Grands et de plusieurs consuls qui se sont intéressés à leur sort, et a commué la peine de mort en une amende pécuniaire, de laquelle il s’obstine à ne pas se départir ; il exige, seulement des Bacri, 1200 mille piastres fortes, c’est-à-dire, au-delà de six millions de francs. Le Dey les a condamnés à garder prison jusqu’à ce qu’un consul se soit porté caution.

Daignez….

Dubois Thainville.